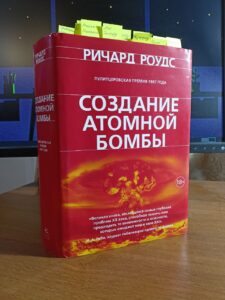

Книга Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы»

В свете последних событий, которые нельзя называть, месяц назад решил почитать книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы». Когда я ее заказывал через интернет, я не ожидал, что она будет иметь такую внушительную толщину, а когда только начинал ее читать, не ожидал, что я ее так быстро прочитаю. Книга написана в 1986 году, и в 1987 году автору за нее дали Пулитцеровскую премию.

В свете последних событий, которые нельзя называть, месяц назад решил почитать книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы». Когда я ее заказывал через интернет, я не ожидал, что она будет иметь такую внушительную толщину, а когда только начинал ее читать, не ожидал, что я ее так быстро прочитаю. Книга написана в 1986 году, и в 1987 году автору за нее дали Пулитцеровскую премию.

Эта книга охватывает небольшой временной отрезок, начиная с самого конца XIX века, когда были открыты рентгеновские лучи, по сути положившие начало исследований атома, и заканчивая серединой 1950-х годов, когда были созданы водородные бомбы в США и в СССР. Она одновременно и об истории физики (и ее взаимодействии с химией), и о развитии средств массовых убийств, и о политике. Эта книга об ученых, которые одновременно создавали оружие, способное уничтожать целые города, и в то же время пытались не допустить его использования, борясь за открытость исследований во всем мире. Автор аккуратно и последовательно рассказывает историю появления и принципы действия оружия массового поражения, описывая физиологические подробности его воздействия на людей, страдания тех, кто попадал под газовые атаки Первой мировой и атомные бомбардировки во время Второй мировой войн.

Читать далее ‘Книга Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы»’ »